虫歯ってなに??

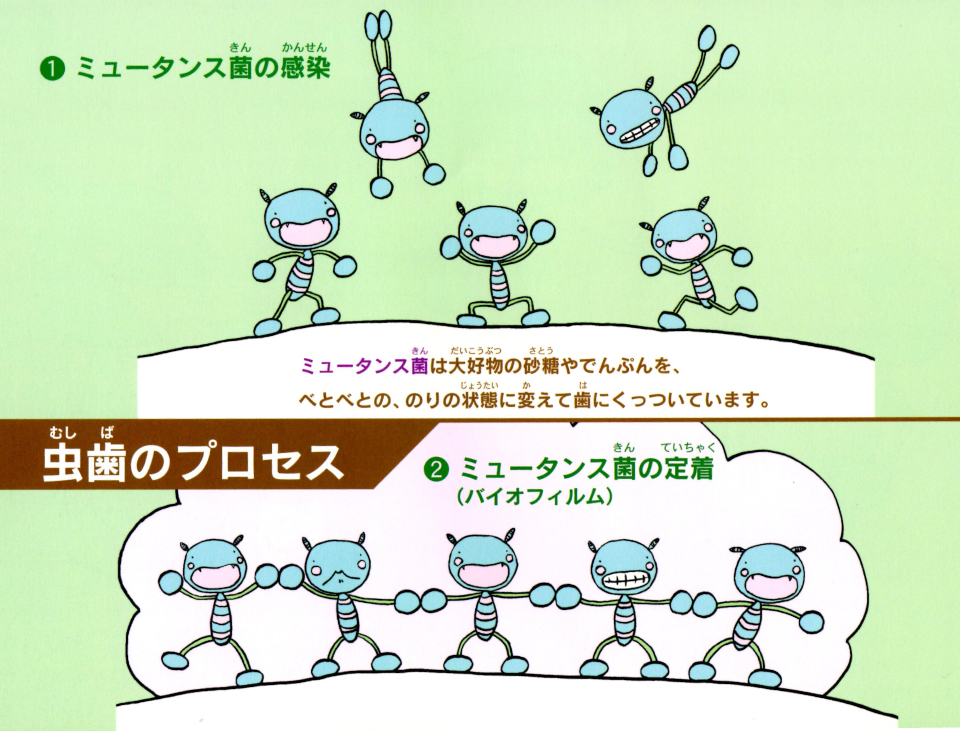

虫歯のプロセス

虫歯のプロセス

①ミュータンス菌の感染

ミュータンス菌は大好物の砂糖やでんぷんを、

べとべとの、のりの状態に変えて歯にくっついていきます。

②ミュータンス菌の定着(バイオフィルム)

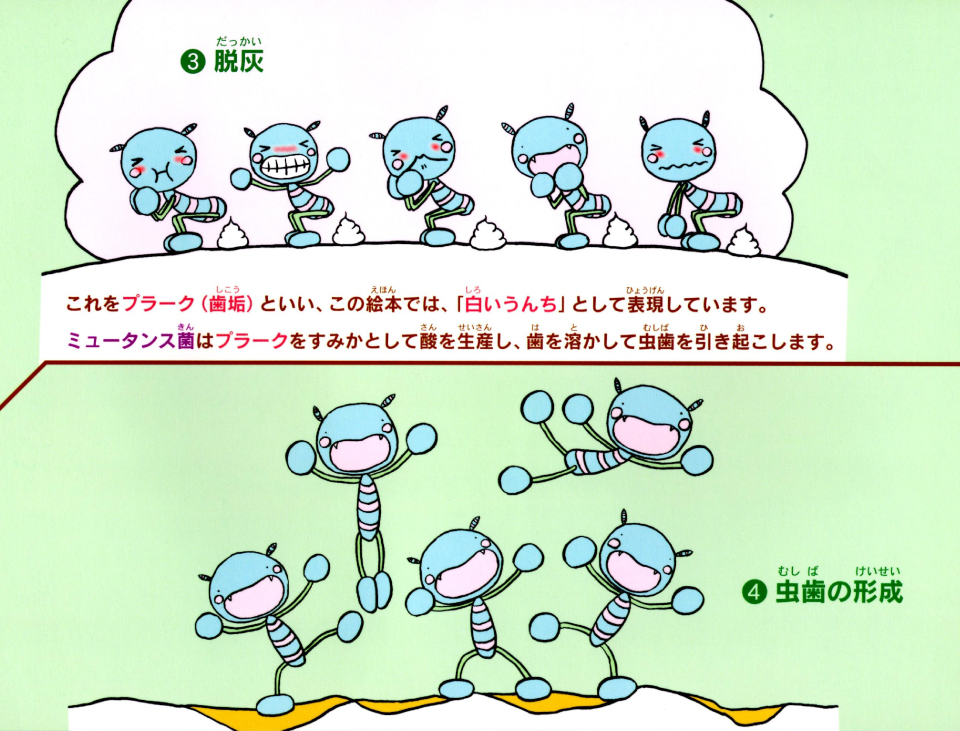

③脱灰

これをプラーク(歯垢)といい、この絵本では、「白いうんち」として

表現しています。

ミュータンス菌はプラークをすみかとして酸を生産し、

歯を溶かして虫歯を引き起こします。

④虫歯の形成

実はお口の中には良い菌と悪い菌が多く存在します。

その中でも虫歯の一番の原因菌と言われているのがミュータンス菌です。

ミュータンス菌はお口の中の砂糖(糖分)を分解してプラーク(歯垢)を作ります。プラーク1gの中に、なんと1億以上もの菌が存在しています。

ミュータンス菌はこのプラークを住処にし、酸を作り、徐々に歯を溶かしていきます。

虫歯とは酸によって歯が溶かされる病気なのです。

ミュータンス菌はどこからくるの??

ミュータンス菌は実は感染菌です。生まれたばかりの赤ちゃんのお口の中には存在していません。

では、どこから来るのでしょうか?実は生後19か月~31か月くらいの間に保護者(親など)から感染するのです。

例えば、ミュータンス菌を持っているお母さんやお父さんが使った箸やスプーンなどを、そのままお子さんの口に入れてしまう。これにより菌が移り感染してしまいます。けど、毎回感染を意識しながら子供にご飯を食べさせるのって大変ですよね。特にこの時期は子供の内面を育てる上でもとても大事な時期です。お子さんと触れ合う回数が愛情の表現にも繋がるのではないでしょうか。なので、お口の健康を守る上でも気をつけなければならないのはここからです。

でも安心して下さい。人間の身体は菌に負けないようにできています。

ここで大事になってくるのが、「脱灰」と「再石灰化」です。

上でも述べたように、虫歯は菌が糖を分解してプラークをつくり、そこから酸を生産し、歯を溶かしていきます。つまり虫歯とは「歯(質)」と「細菌(歯垢)」と「食物(糖質)」の三つの要素(図1)がそろって初めて生まれてきます。例えば総入れ歯の人が虫歯になりようがないように、歯が1本でも残っているとこの三角関係は成り立ってしまいます。また、これら三つが重なり合う「時間」が長いほど、酸を生成し、虫歯になってしまいます。

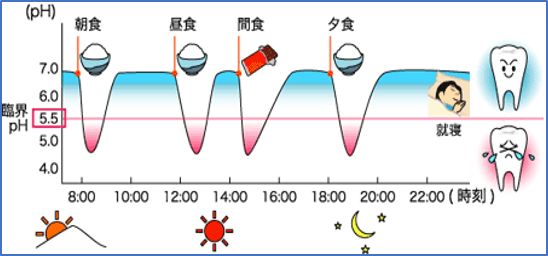

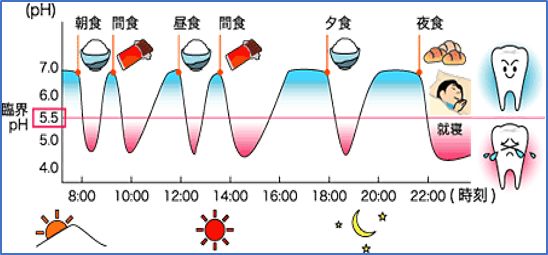

ここまでの話を聞くと、みんな虫歯になってしまうじゃないの?と疑問に思われる方もいらっしゃるかと思いますが大丈夫です。酸によって歯が溶かされることを「脱灰」と言うのに対して、唾液の力で歯を元通りにしようとする力を「再石灰化」と言います。つまり再石灰化が脱灰を上回れば、虫歯になる可能性は極めて低くなります。

しかし、残念なことにそううまくはいきません。なぜなら、食べ始めてから脱灰が起こるまでの時間が約2~3分に対し、再石灰化が起こるまでは約20~40分かかります。つまりこの時間のバランスが大事になってきます。朝昼夕のごはんの合間に間食してしまう、なんてことありませんか?再石灰化の途中で食べ物を食べてしまうと、元に戻ろうとする体の力を妨害し、また脱灰が始まってしまいます。つまり自らが虫歯を作る手伝いをしていることになります。昔から言われている、規則正しい食生活というのは、体の健康に繋るだけでなく、歯の健康にも繋がっているのかもしれませんね。

ポイント1

「脱灰」と「再石灰化」のバランスを保つ

あなたは虫歯になりやすい?

世の中には、毎日一生懸命歯ブラシをしているのに、虫歯に悩まされてしまう人。普段きちんと歯みがきできていなくても、虫歯が一本もない人がいます。どうしてこのような違い生まれるのでしょうか。

実はお口の中は人それぞれ。一人ひとり性格が違うようにお口の中の環境も違ってきます。

まずは自分がどういう状態なのか、歯医者に通い見極めることが大事になってきます。

簡単な一例を挙げてみましょう。

歯が弱い人

これは生まれ持ったものがあります。そういう人はいくら歯みがきをしても、虫歯になりやすくなってしまいます。

形や歯並びが悪い人

歯の形や歯の並びが悪いとどうしても磨き残しがでてしまいます。歯間ブラシやデンタルフロスを用いるなど、磨き残しがなくなるように気を付ける必要があります。また歯医者に通い定期的にチェックしてもらうのも大事です。

虫歯菌が多い人

前項でも述べたように、虫歯菌の主たる病原菌はミュータンス菌です。この数が多ければ多いほど、虫歯にはなりやすくなります。

唾液の少ない人

唾液には口の中を酸性から中性に変える力があります。なので唾液の量が少ない人(ドライマスなど)は、やはり虫歯にもなりやすくなってしまいます。

このように、お口の中は千差万別です。まずは自分の状態を把握することから始めてみてはいかがでしょうか。

唾液の隠された力・・・

もともと人間の体には虫歯と戦おうとする力、抵抗力があります。主に唾液と歯の力です。

たまに、歯みがきもろくにしていないのに、今まで虫歯になったことがないと言う人がいます。これは体の抵抗力つまり、唾液に秘密があります。

唾液には4つの働きがあります。

洗浄作用

歯の表面の食べカスを洗い流してくれる。

殺菌・抗菌作用

プラークをつきにくくする。

緩衝作用

酸を中和する。

抗脱灰作用

酸によって歯が溶ける働きを低下させ、再石灰化を促進する。

もう少し細かく見てみると・・・

・噛みやすく、飲み込みやすくする働き

・味を感じさせる働き

・再石灰化を促す働き

・風邪などの細菌が体に入らないようにする働き

・新しい歯の表面を硬くする働き

・口の中を中性にする働き

・口の中を洗い流して清潔にする働き

・殺菌・抗菌作用

・口の中を潤わせ、発声をスムーズにする働き

・食べ物を消化する働き

・口臭を抑える働き

と言ったように様々な役割を持っています。

つまり唾液がたくさん出る人ほど、虫歯になりにくいということになります。

では唾液はどのくらい出ていれば正常な量なのでしょうか。

一日に約1000~1500mlほど分泌されると言われています。ただ、唾液の量は身体の状態に非常に敏感です。何もせず、リラックス状態のときはあまりでません。また緊張したりして口の中が乾くという経験ありませんか?

ストレスなどで体の不調を感じるとき、実は唾液の働きも弱まっています。このように唾液を常に多くだすというのは難しいです。ではどのようにすれば唾液の量を増やせるのでしょうか?

唾液を出す唾液腺は口の中にいくつもあります。奥歯の内頬に2箇所、舌下に1箇所、左右対称になっているので口の中には計6箇所もあります。その他にも小さな腺がいくつもあります。それらの唾液腺から唾液が一番多く出るのは、食事のときです。唾液には歯を守るだけでなく食事を手助けする様々な役割を持っています。良く親から食事の時は30回しっかり噛みなさいと言われたことありませんか?食事の際、良く噛むことが唾液の量を増やすことに繋がります。ダイエットに良いとも言われますよね(笑)

唾液は普段から意識していかないと決して増えません。むしろ、高齢になるにつれて唾液の量は減っていきます。高齢になっていきなり虫歯になるなんて場合もあります。今一度、食事の時に噛むことを意識してみてください。

そうは言っても、近年柔らかい食べ物が増えてきているこの世の中、30回噛むのは相当大変です。そこでお勧めしたいのはガムです。ガムと言ってもフーセンガムなどは糖が多く含まれるため、虫歯予防の観点からは外れてしまいます。噛んで欲しいのはキシリトール配合のガムです。キシリトールにはミュータンス菌の動きを弱め、唾液の効果を高める役割があります。なので虫歯予防に持ってこいというわけです。しかし、ただ噛めばいいというわけではありません。効果を上げるためには次のことを意識してください。

1.食後30分以内に噛む(歯みがき前に噛む)

2.大事なのはキシリトール配合率

食後お口の中は食物残渣がいっぱいです。ガムを噛むことでネバネバした歯垢(プラーク)をサラサラにし、歯を溶かす酸の生産を抑えてくれます。歯垢が落ちやすくなっていますので歯みがきもしやすくなります。

日常コンビニなどで見かけるキシリトールガム。いろんな種類がでていますよね。是非、成分表示を見てみてください。一粒に対して何gキシリトールが入っているかが重要になります。成分比率が50%を超えていないと虫歯予防の効果はとても薄くなってしまいます。糖類や甘味成分が入っているものも多くありますので、これではお菓子を口に入れているのとあまり変わらないですね。そんなキシリトールガムでも効果を得る方法はあります。それは長時間噛むことです。味がなくなっても噛み続けてください。噛むことで唾液の分泌を促進し、唾液の出やすい口内環境を作ることができます。唾液の効果はもうみなさんご存知ですよね。

わかっていても長時間噛めない人、もちろんいると思います。そういった方に持ってこいなのが、歯科専用キシリトールガムです。このガムを15分以上噛んでください。ちょっとお高いですが、キシリトール配合率100%の商品です。今は通販などでも気軽に買えますので、まだ試してない方は是非一度調べてみてください。

ガムは虫歯予防にはとてもいい効果を表しますが、あくまでも「補助」がメインです。

毎日の歯ブラシは大事になりますし、ガムを噛めば虫歯が治るわけでもありません。日常の食生活+歯みがき+ガムこれら3つがあなたの歯を保つ三種の神器かもしれませんね。

ポイント2

食生活+歯みがき+ガム!

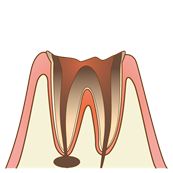

虫歯の状態

歯医者さんに行ったときに、「C1」とか「C2」って言葉聞きませんか?これは虫歯の進行度合いを軽度から重度まで表しているもので、「C0~C4」まであります。これらについてご説明します。

C0

歯の表面のエナメル質が脱灰して白くなっている状態です。痛みはないので自覚症状は全くなく、定期的に歯医者さんに通っていなければ気づきにくいです。とは言え虫歯になる一歩手前なので、この状態の内に治してしまいたいものです。また実際には歯の再石灰化の力を利用して治していきますので、削ったり、詰め物を入れる必要はありませんが、きちんとした歯みがきやフッ素を塗布するなどメンテナンスが必要です。

C1

歯医者さんに行き、虫歯の部分をきちっと削り詰め物をしてもらいましょう。

部位によっては保険の白い歯(コンポジットレジン)で対応することが出来ます。

C2

C3

C4

ポイント3

ズキっときたら、すぐ歯医者!

余談ですが・・・

人間の身体には、免疫力や抵抗力があり病気やケガを自分で治そうとする力があります。しかし虫歯になってしまった歯は別です。決して自然治癒するものではありません。少しでも歯に違和感がありましたら、歯医者さんに相談してください。入れ歯やインプラントなど、物を噛むための様々な治療方法は確立されてきましたが、それは決してあなたの身体の一部ではありません。歯は他の身体の一部同様、決して失っていいものではありません。なくなった歯は戻らないことを忘れないで下さい。いくつになっても自分の歯で美味しいものを食べたいですよね?お口の健康は体の健康を守る最初の入り口です。健康のためにも歯を大切にしてください。

詰め物・かぶせ物の種類

1 歯髄(いわゆる神経)まで届いていないむしば

| 咬合面のみ | 保険 | CR修復(色は白)・インレー修復(色は銀) |

| 隣接面もむしばあり | 保険 | インレー修復 |

| 自費 | ハイブリットインレー修復(色は白) |

2 歯髄まで届いたむしば

まず、細菌に感染した歯髄を除去し、罹患歯を清浄する前処置が必要です。

前処置後、

| 前歯部(犬歯まで) | 保険 | 硬質レジン前装冠(色は白) |

| 小臼歯部(4番目と5番目) | 保険 | CAD-CAM冠(色は白)またはフルメタルクラウン(色は銀) |

| 大臼歯部(6~8番目) | 保険 | フルメタルクラウン(色は銀) |

| すべての部位 | 自費 | オールセラミックス(色は個人の特徴に合わせるオーダーメイド) |

歯周病

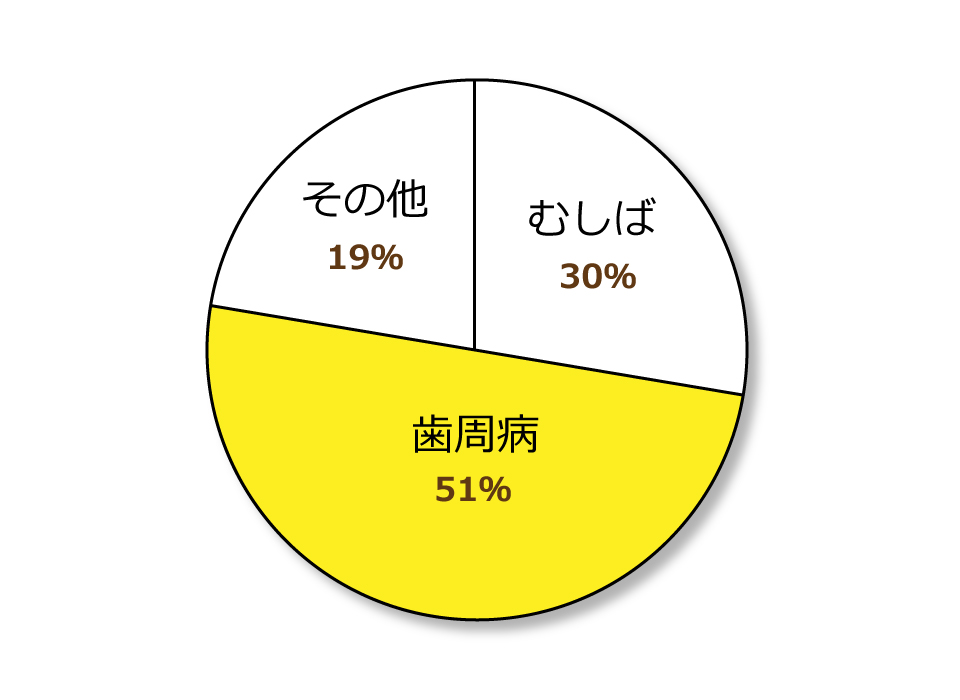

歯を失う原因1位は歯周病

歯と歯ぐきのすきまを歯周ポケットといいますが、歯周ポケット内の細菌の毒素が、歯ぐきに炎症を引き起こしたり、歯を支えている骨を溶かしグラグラにしたりする病気を歯周病といいます。

歯周ポケット内の細菌が増える原因は、ハミガキ不足です。ハミガキ不足により、歯周ポケット内に、細菌のすみかである歯垢(プラーク)や歯石(歯垢が固くこびりついた物)が付着するからです。

歯周病の治療は、この歯垢や歯石を除去することを基本とします。また当院では、歯の周りの組織(歯肉や骨)をつくる再生療法も可能です。

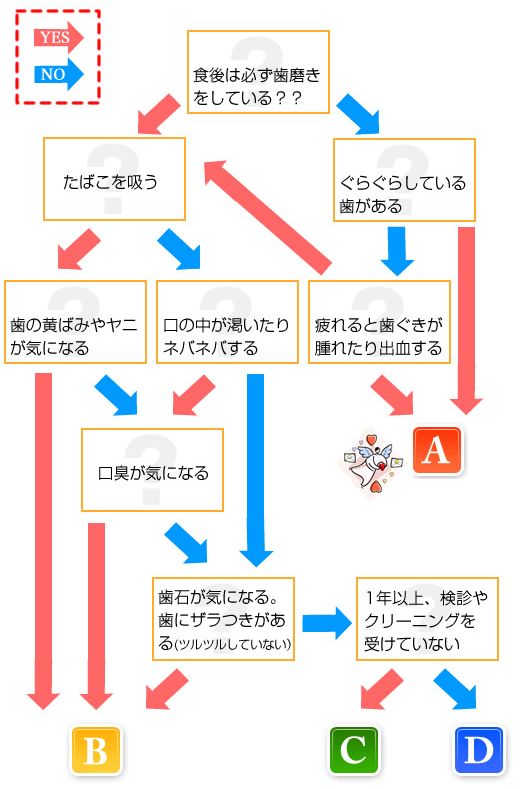

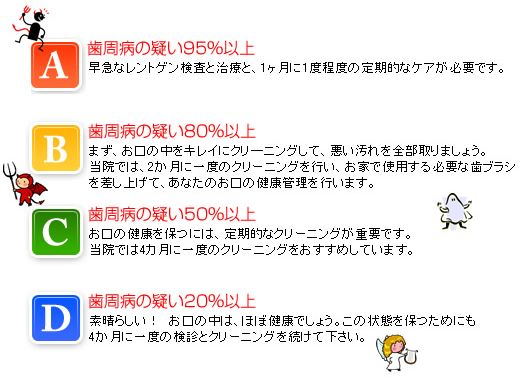

あなたのお口は大丈夫?歯周病1分チェック!